大腸癌の手術は、その解剖学的特性から、患部大腸と、その所属リンパ節の切除が系統的に行えます。具体的には、癌の存在する大腸からある程度離れた部位に存在するリンパ節(第2群リンパ節といいます)までの切除により根治性が得られる場合、すなわち、第2群リンパ節よりも近い部位のリンパ節(第1群リンパ節)のみとれば十分と考えられる場合には、腹腔鏡下手術が選択可能です。第2群リンパ節から、その遠位のリンパ節切除が必要な場合には、腹腔鏡下の手術では不十分な手術になる可能性が高いので、従来から行われてきた開腹による根治術で行うことが必須です。上記のリンパ節転移の可能性については、術前の腹部造影CT検査、腹部MRI検査などによりある程度診断可能ですので、この結果に基づいて腹腔鏡下手術の適応が決定されます。

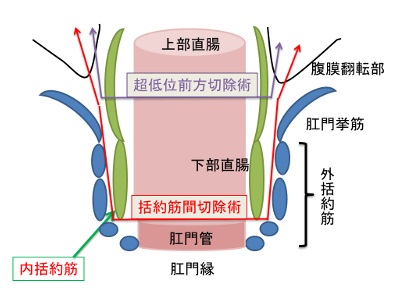

直腸癌に対する根治的標準術式として、これまで直腸切断術とS状結腸人工肛門造設術が行われてきました。しかし、術式の工夫ならびに自動吻合器の導入により,1980年代後半から腹膜翻転部以下の下部直腸癌に対しても、肛門温存術式が広く採用されるようになり、現在では、進行癌でその腫瘍下縁と肛門縁との距離がわずか5~6センチであっても,肛門温存術式が標準術式となってきました。 低位~超低位前方切除術(紫線)は、図のすべての括約筋(内肛門括約筋+外肛門括約筋)を温存して,肛門管上縁付近で吻合される術式であり、ほとんどが自動吻合器と縫合器による器械吻合で行われます。 これに加えて、がんの深達度が外肛門括約筋までは達していないものに限定されますが、図の内肛門括約筋のみを切除側に含めて,根治性と肛門温存とを両立した究極の術式(括約筋間切除術:赤線)が行えるようになってきました。この場合には、吻合は経肛門的な手縫い吻合となります。 しかしながら、以上のような括約筋温存術により自然の肛門を残したとしても、本来の便を一時的にためる直腸がなくなっていますで、健康なときのように1日1~2回の排便というわけにはいかない場合もあります。とくに吻合部が肛門の近くになるほど回復に時間がかかる傾向がありますが、手術後2~3年たってくると、排便回数も落ち着いてくることがほとんどです。また、便を一度に押し出す力が弱く、一度の排便に時間がかかることもありますが、残っている直腸の長さや年齢などによりますが、こちらも術後徐々に回復します。

低位~超低位前方切除術(紫線)は、図のすべての括約筋(内肛門括約筋+外肛門括約筋)を温存して,肛門管上縁付近で吻合される術式であり、ほとんどが自動吻合器と縫合器による器械吻合で行われます。 これに加えて、がんの深達度が外肛門括約筋までは達していないものに限定されますが、図の内肛門括約筋のみを切除側に含めて,根治性と肛門温存とを両立した究極の術式(括約筋間切除術:赤線)が行えるようになってきました。この場合には、吻合は経肛門的な手縫い吻合となります。 しかしながら、以上のような括約筋温存術により自然の肛門を残したとしても、本来の便を一時的にためる直腸がなくなっていますで、健康なときのように1日1~2回の排便というわけにはいかない場合もあります。とくに吻合部が肛門の近くになるほど回復に時間がかかる傾向がありますが、手術後2~3年たってくると、排便回数も落ち着いてくることがほとんどです。また、便を一度に押し出す力が弱く、一度の排便に時間がかかることもありますが、残っている直腸の長さや年齢などによりますが、こちらも術後徐々に回復します。